Dalam perjuangan untuk mempertahankan pasokan gerakan perlawanan Tiongkok melawan invasi Jepang, sebuah jalur berbahaya dan berliku dibuat melalui hutan dan bukit-bukit timurMyanmarke Provinsi Yunnan.

Jalan Burma, yang dikenal sebagai jalur hidup sepanjang 1.200 km, memungkinkan barang-barang dikirim dari Yangon (dulu Rangoon) dan dibawa melintasi negara ke pedalaman Tiongkok, sementara pelabuhannya diblokir oleh kapal-kapal Jepang.

Tetapi konvoi membutuhkan sopir, mekanik, dan pemandu untuk melakukan perjalanan berbahaya melalui medan pegunungan yang licin, sebuah rute yang semakin berbahaya karena pesawat pengebom Jepang di atas.

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang topik dan tren terbesar dari seluruh dunia? Dapatkan jawabannya denganPengetahuan SCMP, platform baru kami yang menyajikan konten terpilih dengan penjelasan, FAQ, analisis, dan infografis yang disajikan oleh tim kami yang memenangkan penghargaan.

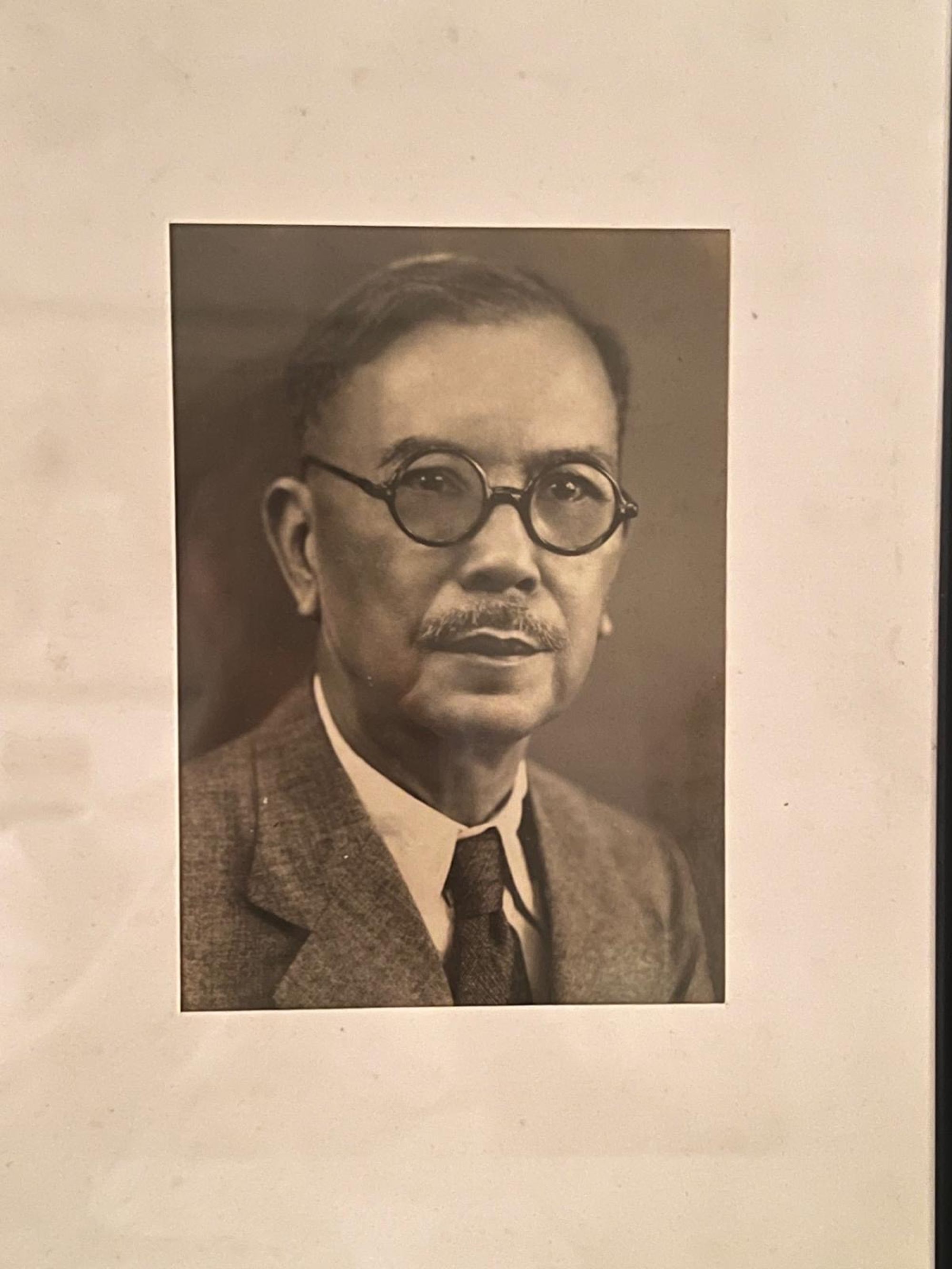

Dan dengan demikian Tan Kah Kee, seorang pengusaha yang lahir di Fujian tetapi berbasis di Singapura, merekrut mereka - puluhan orang pada awalnya, kemudian ratusan, sebagai bagian dari upaya perlawanan yang luar biasa olehAsia Tenggaradiaspora Tiongkok untuk mendukung perjuangan melawan Jepang di tanah air.

Tetapi dari Malaysia ke Filipina, perjuangan para pejuang sukarelawan, tenaga medis, pengumpul dana, dan organisasi masyarakat juga akan membantu mengintegrasikan migran Tionghoa—yang seringkali pendatang baru yang pindah untuk bekerja sementara—ke dalam kisah nasional baru negara-negara yang mereka tinggali.

Pada hari Rabu, Tiongkok akan memperingati ulang tahun ke-80 berakhirnya Perang Dunia II, memberikan kesempatan bagi kisah-kisah heroisme, penderitaan, dan perlawanan para diaspora untuk diceritakan kembali.

Tan Kah Kee mengumpulkan jumlah besar di seluruh Asia Tenggara dari komunitas migran Tionghoa - yang dikenal sebagaiTionghoa- yang berasal dari berbagai kalangan untuk berdonasi dalam upaya perang Tiongkok di rumah melaluiSingapuraDana Bantuan Tiongkok.

"Ia memiliki semangat mendalam untuk ingin meningkatkan kondisi orang-orang Tionghoa," kata cucu perempuannya Peggy Tan, 75 tahun, kepada This Week in Asia.

"Ketika kekaisaran bisnisnya runtuh selama tahun-tahun depresi, dia meninggalkan segalanya dan fokus pada membantu tanah air melawan Jepang. Dia mengambil inisiatif untuk mengumpulkan dana, dan dia adalah seorang organisator yang baik, serta seorang pembicara yang sangat, sangat berbicara dengan baik," katanya.

Buku karyanya,Keturunan Tan Kah Kee dan Cerita Mereka, diterbitkan tahun lalu.

Pada tahun 1939, Tan Kah Kee merekrut lebih dari 3.200 anggota Nanqiao Jigong - pengemudi truk dan mekanik Tionghoa dari Nanyang - untuk mengangkut bahan bakar, bagian mesin, dan peralatan militer melalui Jalur Burma yang terkenal buruk, sempit, dan berliku di pegunungan sepanjang 1.200 km antara Burma (sekarang Myanmar) dan perbatasan Yunnan.

Nanyang merujuk pada wilayah maritim di selatan Tiongkok—pita pantai Asia Tenggara daratan termasuk Malaysia, Singapura, dan sebagian besar pulau-pulau Filipina dan Indonesia.

Jalan Burma adalah satu-satunya jalur darat untuk pasokan perang ke Tiongkok, dan karena itu terus-menerus dibom oleh pesawat Jepang untuk memutus jalur pasokan tersebut.

Sepertiga dari mereka yang direkrut tewas akibat pemboman Jepang, kecelakaan fatal di jalan yang berbahaya, atau penyakit seperti disentri.

Sekitar 1.000 relawan kembali ke rumah mereka, sementara para korban selamat tetap tinggal di daerah perbatasan Yunnan.

Saat Jepang menyerang Singapura pada tahun 1942, Tan melarikan diri dari Singapura tanpa memberi tahu keluarganya ke mana dia pergi, dengan harga jual di kepalanya.

"Ia harus berpindah dari stasiun ke stasiun, dari rumah ke rumah, terus berjalan ke selatan menuju Jawa hanya karena populasi Tionghoa di Jawa terbesar, dan ia bisa menyatu dengan populasi tersebut sehingga tidak mudah diketahui," kata Peggy Tan.

Setelah perang, kakeknya kembali ke Singapura dan kemudian pindah ke Tiongkok, di mana dia diperlakukan sebagai pahlawan. Ia meninggal di Beijing pada tahun 1961, berusia 86 tahun.

Merevisi 'Kechinesaan'

DiMalaysia, kemudian dikenal sebagai Malaya - di bawah pemerintahan kolonial Inggris - tiga tahun delapan bulan pendudukan Jepang membawa kerugian yang mengerikan.

Lebih dari 200.000 penduduk sipil tewas selama perang, banyak di antaranya berkebangsaan Tiongkok, di tangan pasukan Jepang yang menduduki wilayah tersebut.

Malaya memiliki salah satu populasi terbesar penduduk Tionghoa di luar negeri - juga dikenal sebagai Tionghoa Nanyang - yang mencapai lebih dari 2 juta orang pada awal perang tahun 1941, banyak di antaranya dibawa oleh Britania untuk bekerja di tambang timah.

Meskipun bukan asli dari tanah ini, sejarawan Eddin Khoo mengatakan komunitas Tionghoa berkumpul untuk melawan penjajah Jepang.

"Orang Tionghoa mengumpulkan dan membentuk Malayan People's Anti-Japanese Army [MPAJA], satu-satunya kekuatan perlawanan bersenjata terhadap Jepang, yang didukung oleh Inggris," kata Khoo.

Sementara tentara Jepang bertindak kejam terhadap semua komunitas, orang Tiongkok mengalami nasib yang lebih buruk karena rasa benci yang sudah lama ada antara kedua negara.

Banyak keluarga Tionghoa etnis di Malaysia saat ini memiliki kisah-kisah tentang kekejaman, penyiksaan, dan kerja paksa tentara Jepang.

Khoo mengatakan bahwa di antara orang Tionghoa, banyak yang dipaksa untuk menipu satu sama lain agar keluarga mereka dapat dibebaskan dari tahanan Jepang. Wanita, terutama, dipaksa menjadi "wanita pemandu" di rumah pelacuran militer.

Beberapa orang rela menjadi informan agar mereka bisa menyelamatkan saudara perempuan dan ibu mereka dan seterusnya," kata Khoo. "Ini adalah situasi yang rumit dan tragis.

Di toko bukunya yang independen Gerakbudaya di Petaling Jaya, Chong Ton Sin, 77 tahun, mengatakan bahwa meskipun ia lahir setelah perang, rasa anti-Jepang telah memengaruhi hidupnya "hingga saat ini".

"Masih banyak orang Tionghoa Malaysia yang tidak puas dengan tindakan Jepang selama perang... banyak dari mereka masih sangat marah," kata Chong, mengetuk jarinya di meja untuk menekankan pesannya.

Jika kalian melihat orang Jepang saat ini, sulit membayangkan bahwa mereka mampu melakukan kekejaman semacam itu, tetapi kami Tiongkok menyebut mereka 'hantu', karena mereka jahat.

Chong, namun, mengatakan pengalaman melawan Jepang di Malaya menciptakan kesadaran baru di kalangan komunitas Tionghoa, yang secara bertahap berkembang menjadi identitas baru sebagai orang Malaysia.

"Bagi banyak orang, mereka berhenti berpikir dalam istilah kecinaan dan justru berpikir tentang posisi mereka di negara ini," kata Chong.

Pengorbanan para leluhur

Perlawanan terhadap pendudukan Jepang juga meletus di berbagai bagian Asia Tenggara lainnya.

Pada saat Perang Sino-Jepang meletus di Tiongkok pada Juli 1937, telah terbentuk komunitas Tionghoa etnis yang mapan di wilayah yang saat itu dikendalikan Amerika SerikatFilipinayang pernah merasa simpati terhadap upaya perang di Tiongkok.

"Komunitas setempat dimobilisasi untuk mengirim bantuan ke Tiongkok, meluncurkan kampanye propaganda, mengorganisir Gerakan Penyelamatan Nasional dan Gerakan Boykot Barang-Barang Jepang," kata Teresita Ang See, aktivis dan pendiri Kaisa Para Sa Kaunlaran, sebuah organisasi non-pemerintah yang memperjuangkan integrasi dariTionghoa-Filipinake dalam masyarakat Filipina.

Onda-onda migrasi membawa pedagang dari Tiongkok selama abad ke-19 dan ke-20, bahkan ketika AS memperluas undang-undang pengecualian Tiongkok ke Filipina, yang mengatur kedatangan migran ke negara tersebut.

Banyak dari para migran ini, yang datang sebagai pedagang atau pekerja, "memiliki rasa orientasi yang kuat terhadap Tiongkok, termasuk partisipasi dalam kegiatan anti-Jepang", tulis antropolog Michael Tan.

"Itu seperti perasaan 'dia datang lagi' bagi mereka. Mereka sangat memahami awal Perang Dunia II di Tiongkok dan Indokina pada 1937, sebelum Peristiwa Pearl Harbour terjadi pada 1941. Jadi melihat penderitaan yang sama "mengikuti mereka", demikian kata-kata mereka, ke rumah baru mereka, ada rasa ancaman eksistensial secara kolektif," kata Reynard Hing, presiden Kaisa Para Sa Kaunlaran, kepada This Week in Asia.

Kakek perempuan Hing, Cheng Kiat Giam, pindah ke Filipina di akhir Dinasti Qing dan menetap di Manila, tempat ia memasuki bisnis pembuatan kaca.

"Seperti banyak keluarga Tionghoa imigran lainnya, kakek saya memandang Filipina sebagai rumah kedua setelah melarikan diri dari kekacauan di akhir dinasti Qing di Tiongkok," kata Hing kepada This Week in Asia.

Ia telah cukup terintegrasi hingga ia tidak hanya berbicara Bahasa Filipina, tetapi juga Spanyol dan menjalankan bisnis baik di dalam maupun di luar lingkaran Tionghoa. Ia memiliki pabrik kaca di Makati, dan mendengar dari kerabatnya di Tiongkok, ia - seperti banyak orang lainnya - tahu apa yang akan terjadi jika Jepang menguasai Filipina.

Cheng berkontribusi dalam upaya pengumpulan dana untuk kotak perang di Tiongkok dan milisi lokal yang aktif dalam menentang pendudukan Jepang di Filipina, kata Hing.

Namun, kempeitai, polisi militer kekaisaran Jepang yang ditakuti, mengetahui aktivitas Cheng, sehingga memaksa dia dan keluarganya untuk bersembunyi di provinsi Camarines Sur selatan Manila, meninggalkan putra tertuinya untuk mengurus bisnis di Manila.

"Ketika orang Jepang datang dan tidak bisa menemukan kakek, mereka membunuh [anaknya] dan membuangnya ke dalam kuburan massal, sehingga keluarga bahkan tidak bisa menemukan jenazahnya nanti," kata Hing.

Orang-orang Tionghoa lainnya bergabung dengan kelompok gerilya setempat. Sementara beberapa di antaranya bergabung dengan gerakan Filipina dalam melawan musuh Filipina bersama, yang lain telah membentuk pasukan perlawanan mereka sendiri, yang menjadi "tulang punggung kekuatan perlawanan kiri Tionghoa", tulis Ang See.

Ada sekitar enam kelompok gerilya utama di Filipina yang berperang melawan pendudukan Jepang. Kelompok Wha Chi adalah salah satu yang terbesar dan paling aktif di antara pasukan perlawanan Tiongkok, dengan satuan-satuan yang beroperasi di luar kota.

Pada akhir perang, Wha Chi berhasil menarik 700 calon anggota muda secara keseluruhan, beberapa di antaranya dilatih dan bertempur di pegunungan, sementara yang lain melakukan intelijen militer dan menerbitkan bahan propaganda tentang upaya perang.

"Ayahku datang ke Filipina pada tahun 1936 ketika berusia 16 tahun. Seperti banyak orang Tionghoa lainnya pada masa itu, mereka datang ke negara ini dengan harapan memiliki kehidupan yang lebih baik ... nasibnya terbawa dalam Perang Pasifik," kata Aquino Lee, presiden Asosiasi Keturunan Wha Chi, kepada This Week in Asia.

Ayah Lee, Lee Lian Pao, sebelumnya pernah aktif dalam upaya boikot barang Jepang yang masuk ke negara tersebut, mengingat keyakinannya berasal dari rasa anti-Jepang yang kuat sejak masa kecilnya di Tiongkok.

Ia bergabung dengan Wha Chi pada usia 21, bekerja dalam upaya intelijen bawah tanah dan logistik untuk mendukung pasukan komando para pemberontak di pegunungan.

"Meskipun dia masih anak kecil di Tiongkok, Tiongkok telah dikelilingi oleh Jepang, sehingga semangat seperti itu mulai terbangun ... ketika kesempatan datang, dia dan para pemuda lainnya ingin melawan. Mereka tidak ingin hidup dalam kondisi demikian," kata Lee.

Sekarang dalam tahun ke-83, Asosiasi Keturunan Wha Chi terus menghormati usaha para pejuang yang berisiko dan mengorbankan hidup mereka selama perang.

"Bukan hanya Wha Chi, tetapi semua pengorbanan leluhur kita harus diingat. Pengorbanan mereka yang membuka jalan menuju perdamaian," kata Lee.

Artikel Lain dari SCMP

Negosiator perdagangan Tiongkok yang senior meminta 'dialog yang setara' selama kunjungannya ke Amerika Serikat

Apakah mengingat sejarah Perang Dunia II bersama menjadi kunci untuk hubungan Tiongkok-AS yang lebih baik?

Hong Kong mengonfirmasi kasus ke-13 demam chikungunya yang diimpor

US Open: Coleman Wong Hong Kong akhirnya kalah setelah pertarungan lima set melawan Rublev

Artikel ini pertama kali diterbitkan di South China Morning Post (www.scmp.com), media berita terkemuka yang meliput Tiongkok dan Asia.

Hak Cipta (c) 2025. South China Morning Post Publishers Ltd. Seluruh hak cipta dilindungi.

Komentar

Tuliskan Komentar Anda!